Das Ende der Wahrheit? Chancen in Zeiten der Fake News

Fake News, Deepfakes und Framing bedrohen Vertrauen in Medien. Elisa Hoven zeigt, wie wir Wahrheit erkennen und uns schützen.

© Pexels/ Leah Newhouse

Was ist noch wahr, was schon manipuliert? Strafrechtlerin Elisa Hoven zeigt in ihrem neuen Buch, wie Fake News, Framing und Desinformation unsere Gesellschaft spalten – und was wir dagegen tun müssen.

Es gab Zeiten, da waren künstlich erzeugte Videos leicht zu entlarven. Verzerrte Gesichter, falsche Proportionen, ruckelige Bewegungen – meist reichte ein kurzer Blick, um zu merken: Hier stimmt etwas nicht. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Heute wirken KI-generierte Inhalte oft täuschend echt. Jüngstes Beispiel: Ein Clip, in dem mehrere Kaninchen auf einem Trampolin hüpften. Das Video ging viral, wurde millionenfach geteilt – und entpuppte sich später als komplett künstlich generiert. Denn bei genauerem Hinsehen zeigte sich: Ein Häschen verschwindet plötzlich aus dem Bild, ein anderes springt durch seinen Artgenossen hindurch.

Zwischen Frame und Fakt.

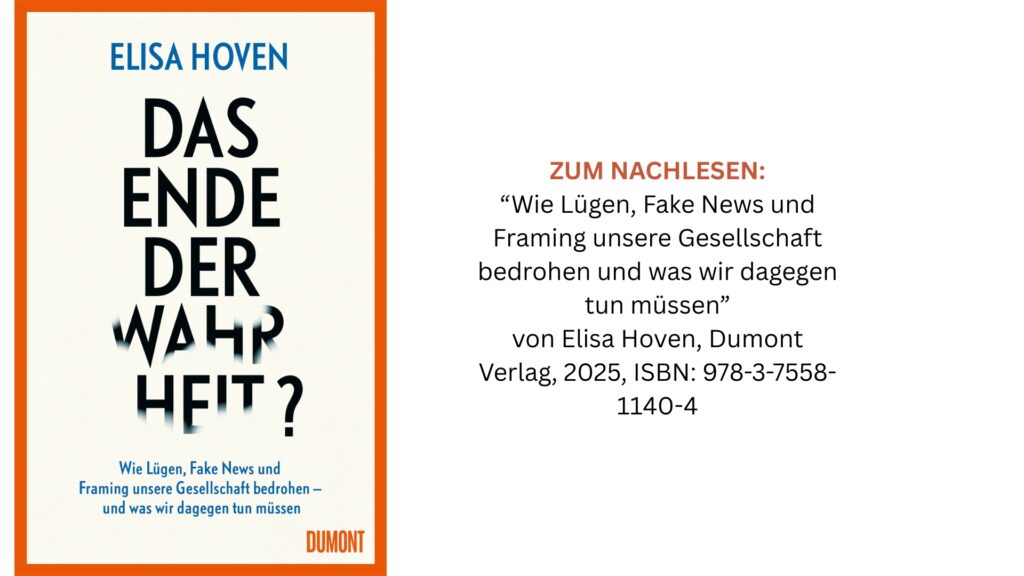

So harmlos der Inhalt auch scheinen mag – das Video steht sinnbildlich für ein größeres Problem. Denn es bleibt längst nicht bei flauschigen Fälschungen. Wenn selbst der Präsident der Vereinigten Staaten täuschend echte KI-Clips ohne Konsequenzen teilen kann, stellt sich unweigerlich die Frage: Wem können wir überhaupt noch glauben? Was bedeutet Wahrheit in einer Zeit, in der Informationen gefiltert, inszeniert und manipuliert werden – und sich Wirklichkeit je nach Medium unterschiedlich darstellt? Die Juristin und Verfassungsrichterin Elisa Hoven beschäftigt sich in ihrem Buch „Das Ende der Wahrheit?“ mit genau dieser Frage. Sie beschreibt, wie Desinformation, Framing und ein überfordertes Rechtssystem das Vertrauen in Politik, Medien und Justiz untergraben – und was wir tun müssen, um dem entgegenzuwirken.

Ihr Buch beginnt mit einer alltäglichen Szene: ein Streit unter Freund:innen, ausgelöst durch gegensätzliche Sichtweisen auf Migration. Warum spaltet uns das Ringen um Wahrheit heute so tief?

Elisa Hoven: Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, ganz im Gegenteil. Durch die Diskussion, den kontroversen Austausch von Positionen entstehen die besten Ergebnisse. Wenn wir uns aber in ganz unterschiedlichen Informationswelten bewegen, wenn der eine für wahr hält, was der andere als Lüge ansieht, dann können wir einander nicht mehr verstehen. Unterschiedliche Wahrheiten spalten eine Gesellschaft, sie erodieren das Vertrauen in den anderen, die Medien und den Staat.

Sie sprechen von einer „neuen Alltäglichkeit der Lüge“. Was hat sich durch soziale Netzwerke und Deepfakes verändert?

Noch nie war die Gefahr von Falschinformationen so groß wie im Zeitalter der Digitalisierung und der sozialen Medien. Fake News erreichen über soziale Netzwerke in Sekundenschnelle Hunderttausende von Nutzer:innen, Social Bots (Anm. der Redaktion: Software-Roboter) verbreiten und kommentieren falsche Meldungen und erhöhen so ihre Reichweite. Bilder lassen sich so manipulieren, dass Original und Fälschung mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden sind. Angesichts dieser Entwicklungen müssen wir unseren Umgang mit Wahrheit und Lüge neu justieren.

Doch nicht nur das Netz, auch etablierte Medien geraten zunehmend in die Kritik. Wie sehen Sie die Rolle von Framing oder Haltungsjournalismus beim Verlust von Vertrauen?

Menschen wandern in die sozialen Netzwerke ab, weil die Leitmedien ihre Positionen nicht abbilden, weil sie als politisch einseitig wahrgenommen werden und nicht mehr als Kontrollinstanz staatlicher Entscheidungen. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss seinen Auftrag ernst nehmen, die Gesellschaft in ihrer ganzen Bandbreite anzusprechen. Journalist:innen müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und sollen dessen Werte verteidigen. Über diese engen Grenzen hinaus aber brauchen wir weniger Haltungsjournalismus und eine größere Offenheit für unterschiedliche politische Positionen. Anderenfalls verlieren die etablierten Medien ihre Rolle als Informationsvermittler für die gesamte Gesellschaft und drängen diejenigen, die sie ausschließen, in alternative Nachrichtenangebote – mit alternativen Wahrheiten.

Wenn aber unterschiedliche Medien unterschiedliche Wirklichkeiten abbilden – wie können wir dann als Gesellschaft noch zu einem gemeinsamen Fundament an Fakten kommen?

Es ist wichtig, dass Medien unterschiedliche Perspektiven auf die Wirklichkeit abbilden. Sie müssen aber den Anspruch haben, bei den Fakten exakt zu sein, und sie nicht eingefärbt von politischen Haltungen zu framen. Die meisten von uns bewegen sich gerne in ihrer Komfortzone, wir lesen das, was unserer Meinung ohnehin entspricht. Wer ernsthaft verstehen möchte, weshalb andere Menschen andere Meinungen haben, der sollte den Schritt wagen und seine Kommunikationsblase verlassen.

In Ihrem Buch fordern Sie konkrete rechtliche Konsequenzen für bewusste Desinformation. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Meinung und strafwürdiger Unwahrheit?

Das Strafrecht unterscheidet seit jeher zwischen Tatsache und Meinung: Ist eine Aussage dem Beweis zugänglich oder ist sie durch Elemente der Stellungnahme gekennzeichnet? In der öffentlichen Diskussion werden Meinung und Wahrheit immer häufiger verwechselt. Wer behauptet, keine Position zu vertreten, sondern eine Wahrheit auszusprechen, der macht seine Haltung sakrosankt. Und spiegelbildlich spricht man einem Argument die Legitimation ab, wenn man es als „Fake News“ labelt. Für jede Form der Regulierung bedeutet das: Gelöscht oder sanktioniert werden dürfen nur falsche Tatsachenbehauptungen, nie Meinungen. Die Auslegung einer Äußerung muss dabei immer im Lichte der Meinungsfreiheit erfolgen – im Zweifel zu viel als zu wenig zulassen.

Gerade in Wahlkämpfen erleben wir, wie schnell sich falsche Erzählungen durchsetzen. Wie kann politische Kommunikation glaubwürdiger werden?

Durch Ehrlichkeit! Halbwahrheiten, Ungenauigkeiten, falsche Versprechungen – das sind in der Politik natürlich keine neuen Phänomene, aber sie werden durch die sozialen Medien transparenter gemacht. Unehrlichkeit kostet Vertrauen. Wenn etablierte Parteien nicht mehr glaubwürdig erscheinen, wenden sich Menschen von den als verlogen empfundenen Politiker:innen ab – und alternativen Angeboten zu.

Ein Schlüssel liegt für Sie in der Bildung. Was braucht es, um Kinder und Jugendliche für die digitale Realität zu rüsten?

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist heute wichtiger denn je. Lehrer:innen werden selbst nicht im Umgang mit Fake News, KI und Deepfakes geschult – wie sollen sie den Schüler:innen die notwendigen Instrumente an die Hand geben, um Medieninhalte richtig zu reflektieren? Hier braucht es einen von Expert:innen geleiteten jährlichen Medienkompetenztag in den Schulen. Und: Immer häufiger wird gefordert, Social Media erst ab 16 zu erlauben. Das halte ich für richtig.

Wir selbst müssen lernen, skeptischer zu sein, Quellen zu prüfen, und nicht jedem Bild oder Zitat blind zu glauben.

Elisa Hoven, Autorin und Strafrechtlerin

Trotz aller Risiken: Gibt es einen Weg zurück zu mehr Vertrauen – in Medien, Institutionen und uns selbst?

Ja. Vertrauen entsteht durch Ehrlichkeit und Transparenz, auch im Eingeständnis, nicht alle Antworten zu haben. Medien können Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wenn sie zwischen Meinung und Fakt klar unterscheiden und Meinungsvielfalt zulassen. Und wir selbst müssen lernen, skeptischer zu sein, Quellen zu prüfen, und nicht jedem Bild oder Zitat blind zu glauben. Das ist kein Kulturpessimismus – sondern die Chance auf eine neue Kultur des reflektierten Zweifelns.

Das könnte dich auch interessieren

- Wie kann ich mich vor Online-Fake News schützen?

- Diese 5 Social Media Apps solltest du unbedingt kennen

Mehr zur Autorin dieses Beitrags:

Tjara-Marie Boine ist Redakteurin für die Ressorts Business, Leben und Kultur. Ihr Herz schlägt für Katzen, Kaffee und Kuchen. Sie ist ein echter Bücherwurm und die erste Ansprechpartnerin im Team, wenn es um Themen wie Feminismus und Gleichberechtigung geht.

Weitere Artikel zu diesem Thema

Lifestyle

4 Min.

So prägt 2026 die Welt der Frauengesundheit

Weg von Tabus, Unsichtbarkeit und Symptombehandlung – hin zu ganzheitlichem Wohlbefinden über alle Lebensphasen hinweg

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Körperliches Wohlbefinden, mentale Stärke, Ernährung, Bewegung und die Fähigkeit, mit dem eigenen Körper in Austausch zu treten: Dieses ganzheitliche Verständnis von Gesundheit spiegelt sich in einer Reihe aktueller Entwicklungen wider, die zeigen, wie wir Gesundheit selbstbestimmt, individuell und zukunftsorientiert leben. Den Zyklus verstehen Der weibliche Zyklus ist … Continued

4 Min.

Mehr zu Lifestyle